Аксолотль Ambystoma mexicanum является популярным домашним животным благодаря своей уникальной и милой внешности. В отличие от других саламандр, подвергающихся метаморфозу, аксолотли (произносится как ACK-suh-LAH-tuhl) никогда не перерастают личиночную, ювенильную стадию, явление, называемое неотенией. Он также известен своей способностью регенерировать утраченные конечности и другие ткани, такие как головной мозг, спинной мозг, хвост, кожа, конечности, печень, скелетные мышцы, сердце, верхняя и нижняя челюсть, а также ткани глаза, такие как сетчатка, роговица и т. объектив.

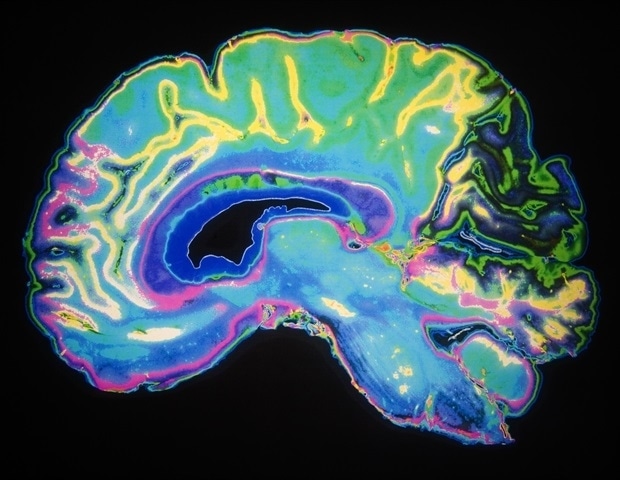

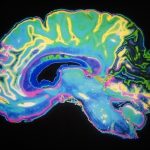

При повреждении головного мозга млекопитающие, в том числе и человек, практически не способны регенерировать утраченную ткань. Напротив, некоторые животные, такие как рыбы и аксолотли, могут пополнять поврежденные участки мозга новыми нейронами.

Регенерация мозга требует координации сложных реакций в зависимости от времени и региона. Чтобы лучше понять этот процесс, BGI и ее партнеры по исследованиям применили технологию Stereo-seq для реконструкции архитектуры мозга аксолотля во время процессов развития и регенерации с разрешением одной клетки в исследовании, опубликованном на обложке журнала Science . Изучение генов и типов клеток, которые позволяют аксолотлям регенерировать свой мозг, может стать ключом к улучшению лечения тяжелых травм и раскрытию потенциала регенерации у людей.

Исследовательская группа собрала образцы аксолотлей с шести стадий развития и семи фаз регенерации с соответствующими пространственно-временными данными Stereo-seq. Шесть стадий развития включают в себя:

— Первая стадия питания после вылупления (этап 44);

— стадия развития передних конечностей (стадия 54);

— Стадия развития задних конечностей (Стадия 57);

— ювенильный этап;

— Совершеннолетие;

— Метаморфоза

Путем систематического изучения типов клеток на различных стадиях развития исследователи обнаружили, что на ранней стадии развития нейральные стволовые клетки, расположенные в области VZ, трудно различить между подтипами и со специализированными подтипами нейральных стволовых клеток с пространственными региональными характеристиками, начиная с подросткового возраста, что позволяет предположить что различные подтипы могут иметь разные функции во время регенерации.

В третьей части исследования исследователи создали группу пространственных транскриптомных данных срезов конечного мозга, которые охватывают семь стадий регенерации, вызванных травмой. Через 15 дней в области раны появился новый подтип нейральных стволовых клеток — реЭГК (реактивные эпендимоглиальные клетки).

В области раны появлялось частичное тканевое соединение, а через 20-30 дней регенерировалась новая ткань, но клеточный состав значительно отличался от неповрежденной ткани. Типы клеток и распределение в поврежденной области не возвращались к состоянию неповрежденной ткани до 60 дней после травмы.

Ключевой подтип нейральных стволовых клеток (reaEGC), участвующий в этом процессе, был получен в результате активации и трансформации покоящихся подтипов нейральных стволовых клеток (wntEGC и sfrpEGC) вблизи раны после стимуляции травмой.

В чем сходство и различие формирования нейронов в процессе развития и регенерации? Исследователи обнаружили аналогичную закономерность между развитием и регенерацией, то есть от нервных стволовых клеток к клеткам-предшественникам, затем к незрелым нейронам и, наконец, к зрелым нейронам.

Сравнивая молекулярные характеристики двух процессов, исследователи обнаружили, что процесс формирования нейронов во время регенерации и развития очень похож, что указывает на то, что повреждение заставляет нервные стволовые клетки трансформироваться в омоложенное состояние развития, чтобы инициировать процесс регенерации.

Наша команда проанализировала важные типы клеток в процессе регенерации мозга аксолотля и отследила изменения в его пространственной клеточной линии. Пространственно-временная динамика ключевых типов клеток, обнаруженная с помощью Stereo-seq, дает нам мощный инструмент для прокладки новых направлений исследований в науках о жизни».

Доктор Сяоюй Вэй, первый автор этой статьи и старший научный сотрудник BGI-Research

Автор корреспонденции Сюнь Сюй, директор по наукам о жизни в BGI-Research, отметил, что «в природе существует много саморегенерирующихся видов, и механизмы регенерации довольно разнообразны. С помощью мультиомных методов ученые всего мира могут работать вместе более систематически».

Оставить Комментарий

Вы должны войти, чтобы оставить комментарий.